主编简介

张帆,祖籍江苏南通。苏州大学新闻学学士,中央戏剧学院戏剧文学系戏曲史论硕士、东方戏剧博士。2009—2012年任中央戏剧学院学报《戏剧》编辑;2015—2017年于故宫博物院从事“宫廷戏曲研究”博士后科研工作;现任北京外国语大学艺术研究院院长助理、副教授,硕士生导师;教育部学位与研究生教育发展中心评估专家;中央戏剧学院欧阳予倩研究中心特约研究员;四川省重大艺术奖项评审专家;中国傩戏学研究会副秘书长、理事,学术集刊《傩戏学研究》常务副主编。主要研究方向包括跨文化戏剧、艺术传播学、仪式戏剧、宫廷戏曲等。主持多个国家、省部级科研课题;在SSCI、CSSCI期刊发表论文数十篇;出版专著多部。

内容简介

当前学界对傩的研究,有相当比重习惯于从宫廷大傩开始,言必《周礼》《礼记》等,引用集中于春秋、两汉、唐宋的宫廷傩仪,降至明清的乡傩,再勾连至研究者所在地域散佚或绵延至今的傩文化现象。这种“首尾呼应”似乎已成为一种约定俗成的“研究范式”。我们自觉、不自觉地跳过了其中漫长的历史演进、朝代更替。千百年来傩的发展、演变到底经历什么,才变成我们今日所见之样貌?少有人将其贯穿起来进行系统考察,尤其对近现代学术先贤们的傩研究,鲜有触碰。

《中国傩戏学文献资料丛编》的出版,将在朱恒夫老师主编的《中国傩戏剧本集成》的基础上,补足报刊、方志、古籍、诗文等剧本之外的文献资料部分。

本书为丛编之《近现代报刊卷》,搜集、梳理了晚清民国时期中文报刊中的傩戏新闻报道及学术文章,为傩之考辨、傩戏发展生态、中外傩文化交流等关键问题提供了新的研究史料。通过打造中国傩戏学研究资料库,进一步阐发傩戏的文化价值,为推动构建中国傩戏学研究的学术体系、学科体系和话语体系添砖加瓦。

序一:麻国钧

众所周知,完备的资料系统对任何领域的学者来说都是研究的基础,完整坚实地奠定这一基础,才有可能建构一座大厦。张帆率队编纂的《中国傩戏学文献资料丛编·近现代报刊卷》,其中刊载于报纸者计 174 条,为 1875—1945 年 70 年的信息;期刊 30 篇文章,为 1879—1948 年傩戏、傩文化的研究成果。更为难得的是,《丛编》还收录了台湾 1898—1946 年所出汉文报刊中有关傩的报道文章近 50 篇,对大多数研究者来说,上述资料并非唾手可得。

元人钟嗣成《录鬼簿·序》云:“余因暇日,缅怀故人,门第卑微,职位不振,高才博识,俱有可录,岁月弥久,湮没无闻,遂传其本末,弔以乐章。复以前乎此者,叙其姓名,述其所作,冀乎初学之士,刻意词章,使冰寒于水,青胜于蓝,则亦幸矣。”张帆或与钟氏彼此同心,遂有此“丛编”出炉。

或许,在某些人看来,傩戏、傩文化不过小道耳。傩,装神弄鬼,既不登大雅,又旁门左道,遂不以正眼而视之。然则,傩礼、傩仪却入历朝历代宫廷礼仪之中,从商、周迄明、清,不绝如缕,延至乡里,而为乡傩,程序繁复,热闹异常。自宋代以后,乡傩渐变而成戏,以至村村起傩坛,乡乡演傩戏。驱傩逐疫之期,“傩!傩!”之声遍四野,神头鬼面之饰随处可见。

傩,看似迷信,实则包含着民众无惧游魂野鬼、魑魅魍魉的心态。原因在于,

他们心中有“神”,而这所谓“神”不过是民众自造的,人人说鬼而鬼不见,那么为什么不能造出同样不可见,却有力逐除恶鬼的神灵呢?于是乎,互相敌对的神、鬼几乎同时被臆造出来。

鬼神相搏,二元对立构成了戏剧的基本元素,傩戏便得以生成。

也许,中国古老的傩礼、傩仪、傩戏算不上博大精深,却承载着沉重而久远的中华文化基因。最初担任驱鬼职责的方相氏被列入《周礼·夏官·司马》,其秩位之低可见一斑。然则这位专司驱鬼逐疫的官吏毕竟入于“礼”,因此而长存。随着历史的变迁,傩不断下移而至民间,其变异的速度旋即加快,当其与各地民间信仰、风俗融合之后,变化之大,已去古傩之风貌甚远。这一点,既显示古傩的可变性,也表现了其可塑性。中华文化极大的包容性,在傩礼、傩仪这里表现得淋漓尽致。或许,这也是古傩虽历数千年而不亡逸的根本原因吧?何况,人类也许会永远面临无穷尽的灾难、病害,无止无休,此去彼来,看似道高一尺,不料魔高一丈。在此期间,我们遥想古代、古史、古人,不如多看几眼当下由此可见,我们大可不必苛责先民。古傩固然是迷信,然则即便当下,不也尚存几多迷信吗?

数十年间,中国傩戏逐渐走出国门,献艺于友邦。在欧洲和亚洲,尤其在东亚以及东南亚,或久为人知,甚或引起重视;或融于外域的民俗艺能之中而难辨中外;或与传入国之传统艺能融合,一变而成为当国的传统演艺品种而被长期保留下来。无论驱鬼的神祇,还是被逐除的魑魅魍魉,也随着历史的延宕而他国化了。尤其在深受中国传统文化濡染的日本、韩国,无论是傩礼、傩仪,还是傩戏,常见其献艺于当国的寺院、神社以及村村堡堡的社团礼仪之中,颇受当国百姓的喜欢甚至信仰。

对傩礼、傩仪、傩戏研究者而言,既要眼观今古,也应遥望周边;观古今而知其变,望邻国而晓其异,比较研究必是当下傩戏、傩文化研究者不可忽视的。可喜的是,张帆编纂的这套资料,大大地免去了研究者的查检之劳。迄此,鸡、鸭、鹅、肉、蛋及各种菜蔬均已摆在面前,能否烹饪出色、香、味俱佳的料理,就看“厨师”们烹饪手法的高低了。

京师什刹海畔·惜宝刀主 麻国钧

岁次甲辰浴佛后三日

序二:李志远

学术的推进无疑是建立在坚实、可靠、丰富的史料之上的,傩戏学科的兴起、推进、深入当然也不会例外。

新中国成立初期,傩戏作为民间艺术得到了一定关注,如1953年王兆乾在《文艺月报》第 7 期上公开发表了《谈傩戏》一文,同年度在北京举办的第一届全国民间音乐舞蹈会演大会·观摩晚会上表演的节目,也有广西的《跳神——纺花娘》、江西的《舞鬼——舞花》。1956年3月,中国舞蹈艺术研究会组成由盛婕为组长的调查研究小组对江西5县12个乡镇的82个傩舞节目进行调查,并撰写出《江西省“傩舞”调查介绍》刊于中国舞蹈艺术研究会编的《中国民间歌舞》(上海文化出版社1957年)。1957年夏,由刘恩伯、孙景琛等组成的傩舞研究组,对广西桂林市及桂北4县共13个乡的傩舞开展调查,后撰写出广西傩调查报告《桂北“跳神”》刊发于《舞蹈丛刊》第4辑(1957年)。1958年民族音乐研究所进行的湖南音乐普查,在后来印刷出版的《湖南音乐普查报告·附录之一宗教音乐》(1958年12月)中,也收录了有关傩戏的资料。

20世纪80年代出现“文化热”之后,也出现了“傩戏热”现象,学界普遍重视对各地傩戏的田野考察,并把考察结果汇编出版,如80年代有关湖南傩戏就相继出版了《湖南省戏曲传统剧本·傩堂戏专辑》《湖南傩堂戏资料汇编》《湖南傩堂戏志》等。尤其是台湾“中国祭祀仪式与仪式戏剧”研究计划的实施及相关成果的相继出版,不仅收集汇编了大量一手田野考察资料,而且还有相关傩戏史料的整理汇编,如杨启孝和庹修明的《中国傩戏傩文化资料汇编》即此类典型代表。进入21世纪后,傩戏史料的整理汇编出现了更多更好的成果,尤其是有关傩戏剧本的大量整理,如朱恒夫主编的《中国傩戏剧本集成》皇皇33卷,囊括了近30个傩戏种类的剧本。

不过就现有出版的傩戏史料来看,从内容上主要分为三种类型,一是对田野调研所得各类史料的汇编,二是对傩戏剧本的整理汇编,三是对傩戏面具、法器、服装、道具等的图像汇编。从时间上则是偏重于对古籍中所载傩戏史料的选编,和对当今傩坛调研所得的记录,即主要着重于古代和新中国成立后的傩戏史料整理,而民国时期这近四十年的傩戏史料,却并没有引起学界的足够重视。

傩戏学体系的整体深入推进与完善,显然无法回避民国时期的傩戏。目前个别傩戏学成果对民国时期的傩戏已经有所涉及,如刘怀堂《仪式抑或戏剧:傩戏形态论》(中山大学出版社2019年)有专节论述民国傩戏形态,王琳《清代及民国方志演剧史料研究:以晋、冀、豫地区为例》(社会科学文献出版社2018年)、孟晓辉《清代及民国安徽方志所载演剧研究》(山西师范大学2021年硕士学位论文)、王虹《清代及民国湖南方志所载演剧史料研究》(山西师范大学2021年硕士学位论文)也都在所附的“演剧资料检索表”中摘录了民国时期出版的地方志所载的傩戏信息。不过,这些成果多是对地方志中傩戏史料的爬梳或利用,目前也仅仅是涉及部分省份。显然这对民国时期傩戏史料的汇编与利用还很不够。同时还要虑及民国时期编纂的地方志中的傩戏史料,有时并不是单纯地反映民国时期的傩戏状态,而是对当地历史上曾存在过傩戏的叙述。

清末民国一些外国学者涌入中国进行民族民俗的田野考察,这也引起了国内学者的重视并着手进行民族民俗生活田野考察,如凌纯声、芮逸夫等在20世纪30年代对湘西苗族进行了田野考察,并撰写了《湘西苗族调查报告》,因战争爆发迟至1947年才由商务印书馆出版。内中有关苗族的“巫术和宗教”部分,就记载了湘西苗族的傩事活动,特别是对“还傩愿”的记载甚为详细。目前对这部分民国时期的傩戏史料,学界还没有予以关注和整理。

民国傩戏史料中还有一类更为重要的,就是民国时期报纸或期刊上刊发的有关傩戏的文字或图片,这是一类傩戏学、戏曲学都无法忽视的史料。如对戏曲起源的探讨,戏曲学界必会提及董康的“戏曲肇自古之乡傩”,而董康这一学术见解,正是他在1926年《图书馆学季刊》第4期上刊发的《曲海总目提要序》中提出的。尽管在该序中没有详细论及傩的形态,也未探讨有关傩的发展历史,但其对傩文化、傩戏的重要史料价值作了中肯的评价。

正是认识到了民国时期报刊傩戏史料整理、利用的不足,且虑及报刊所载傩戏史料的整一性,张帆兄不惧辛苦、烦琐,从海量的清末民国报纸、期刊中爬梳、斟辨、整理,编纂出据我所知的第一部清末民国傩戏史料汇编。这一汇编成果不仅弥补了清末民国报刊傩戏史料汇编整理的不足,且必将助推傩戏学学科体系的进一步完善,尤其是对民国傩戏的研究将会产生重要影响。因为从史料层次而言,清末民国报纸、期刊上的傩戏史料正是研究清末民国时期傩戏生态、傩戏学的第一层位的史料,也是最为可靠的傩戏史料。

从该汇编所整理、收录的傩戏史料来看,有关清末的傩戏记载尤其是对行傩过程的描述,要较民国时期的多,不过民国时期的傩戏史料却显现出更多的学理性色彩,尤其是在对待行傩见解上,明确提出“古之有傩,周礼方相氏掌之,与今日赛会情形不同,且神权时代之事,断不能应用于科学时代也”(实秋《迷信岂能逐疫》《申报》1926年9月8日),这是之前较为鲜见的表述。

综括该汇编所收录的民国报纸、期刊的傩戏史料,可以看出他们具有如下几个方面的显著学术价值。

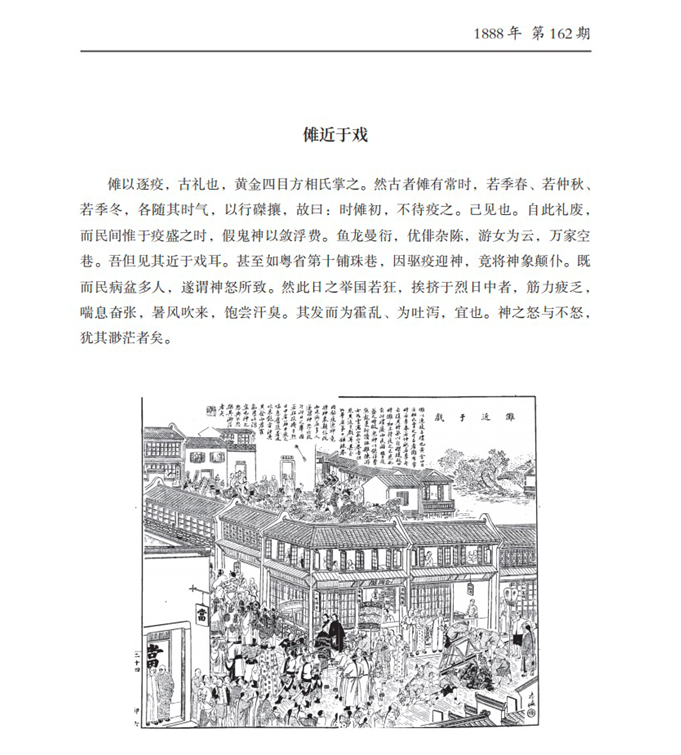

一是反映出民国时期民众对待傩戏的多样心态。源于商周时期的傩文化,至明代时官方虽有复兴之议,但最终并未实现,清代傩礼已经基本成为遗落于民间的文化形态。尤其是从清末报纸上所刊载的有关傩戏的文字可以看出,多是对傩戏活动的反对、嘲讽,如《申报》1897年5月26日载称“松俗好事之徒,例于三月二十六、二十八两日,舁东狱大帝等偶像出游,谓为祈丰年而驱疫疠,犹古者乡人傩之意,实则招摇过市,借以惑众敛钱也”,1894年6月29日载《论迎神逐疫之非》称“傩虽古礼,然只略备仪文,不必过事装点,先圣制礼,固自有深意存乎其间,初不料后之人乃变本而加厉也……自来赛会迎神,无论为辟疫起见,与不为辟疫起见,大率利少而害多,官府所以示谕禁意在预防滋事,非阻人以行乐也”。延至民国时期,人们对待傩戏的态度亦是在依据惯例或实际需要之间表现出贬傩、禁傩、释傩、行傩的并存。对于行傩的贬斥,其实多无新意,纵淫、费财、迷信、不良子借以敛财是其主要理由,如《申报》1940年8月7日载《南昌大傩》,就称“为首之人,类以游手好闲之人为之,挨户敛钱,聚众滋事,岁以为常”;而《通俗教育丛刊》1921年第9期所刊《示禁傩巫惑众》就是明令禁傩,《新无锡》1928年7月21日载《淮人傩》一文亦称“稍有智识者,拟报请该管公安分局出示严禁云”。不过也有人对行傩的内在机制予以阐释并接受这一文化活动的,如江沪戴贯一《记乡傩》(载《沪江大学月刊》1918年第7卷第2期)在忆及家乡行傩时称,“或扮魔神,或演野鬼,形形色色,其状至丑拙,徒供妇孺之笑骂而已,不值有识者一哂也……乡民之愚,诚不可及矣”,于此可见其对行傩的贬斥,不过他随后又说道:“乡之有傩,则圣人创之,所以烛于幽明之故,而亦藉以宣畅民气也。群治之道,深意具焉,其可厚非乎哉!”可见他又是接受了行傩活动,并于中看出了深具的“群治之道”。《戏拟乡民呈请赛会文》(载《申报》1914年3月15日)亦称“岁行迎赛,观其表面,随似近于迷信,而按其实际,大有裨于人心”。更有意思的是,实秋《迷信岂能逐疫》称行傩逐疫不如讲卫生,而陈栩称“盂兰会之设,亦犹乡人傩也,以新理言,则焚香燃烛,实开医理物理,足以解空气之污浊,……愚以为,此等盛会,实于公众卫生大有裨益”(守拙子《非其鬼而祭之》后按语,《申报》1917年9月3日)。可能正是因为有了行傩的正常理由以及民俗惯例,民国时期的行傩时常举行,《西京日报》1934年5月21日称韩城全县十八村农民约三万人结群成队举行“傩礼”,全县沸腾,若疯若狂。甚至《盛京时报》1931年3月4日载称“本古时乡人傩成例,扮演高脚秧歌一团,以资公共娱乐”。

二是保存了民国时期的傩戏形态。如戴贯一为了“俟采问风俗者之研究”,特意在《记乡傩》一文中详细记载了他家乡的行傩过程;另如卫聚贤的《傩》(载《说文月刊》1940年第1卷),称“麻阳俗信霄神,以木刻首及手足,穿布衣裤与鞋,高约一尺,俗名小神,以其最灵。……麻阳居湘西群山中,保存古风为多,或者麻阳之傩,尚有古傩仪式之一部,故为之记”,正是由于卫聚贤有着明确记述麻阳傩戏形态的目的,故在该文中详细介绍了麻阳傩戏“所祀的神”“所用器物”“巫师”“祀神仪式”“榜文”等。另《锡报》1917年6月7日载称的“炎方有跳筛之戏,跳筛者,盖即古之傩也”,这一傩戏形态较少被学界提及。刘蛰叟《设北平旧历年节(下)》(载《申报》1929年2月4日)详细记录的雍和宫打鬼,亦为我们保留了民国时期雍和宫驱鬼仪式的形态。

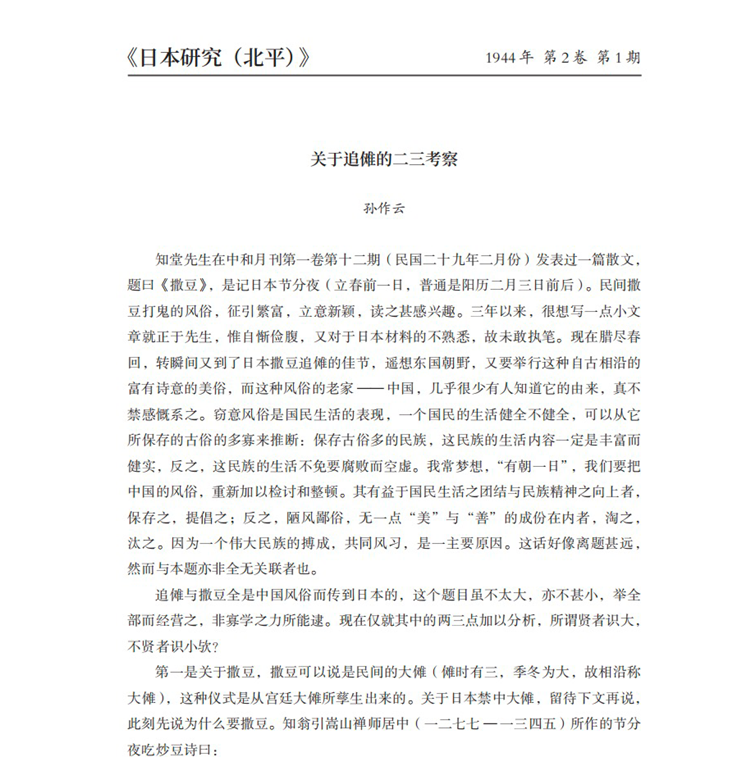

三是对傩戏的学术性探讨明显增强,视野也更为开阔。如果说《申报》1942 年4月4日所载泽夫的《大傩》还是对傩文化的历史追溯和普及性介绍,那姜亮夫的《傩考(古代之逐疫礼俗)》[载《民族(上海)》1934年第2卷第10 期]、陈子展的《开路神为方相氏说》[载《时事新报(上海)》1935年5月15日]、志良的《方相氏与端公》[载《时事新报(上海)》1936年3月18日]、予向的《释傩(古印谈之一)》(载《中和月刊》1940年第1卷第12期)、望舒的《除夕傩礼考》(载《太平》1944年第3卷第1期)等就是学术性非常强的论文。另外,如傅芸子的《关于撒豆追傩》(载《艺文杂志》1944年第2卷第3期)、孙作云的《关于追傩的二三考察》[载《日本研究(北平)》1944年第2卷第1期]则对日本所存的撒豆追傩与中国傩文化进行对比研究。李平宇的《戊辰立春日硭街关庙傩祭观礼后有感而作》(载《复兴》1935年第3卷第6期)所言的“礼失求野昔贤伤,况求诸夷益悲愧。越裳原是旧南藩,余韵流风仍未坠”,不仅反映了中国傩文化的影响,还反映出民国时期越南还存在着傩祭行为。另外,还有把傩戏与其他艺术形态进行对比的研究,如叶德均《关于“花鼓戏”》(载《申报》1933年11月19日)就把驱傩、打夜胡、打讶鼓、花鼓戏的异同进行了对比揭示。这些研究,无疑是民国傩戏学的重要构成,甚至他们的学术高度是多数今天的学者难以企及的。

通过以上显见的三个方面,仅是为了说明民国报纸、期刊上所刊载的傩戏史料具有重要、丰富的学术价值,它们对建构完善的傩戏学学科体系有着至关重要的作用。之前我们对这些史料有所忽视,好在张帆兄已经认识到民国傩戏史料整理的不足,并及时尽力弥补,为我们整理、汇编了清末民国报纸、期刊上的傩戏史料,打下了开展清末民国傩戏史料整理的良好基础。希望学界能够以此为契机形成整理民国傩戏史料的合力,从报纸、期刊延伸至各种物质载体类型的民国傩戏史料,对民国时期的傩戏史料进行全面、系统整理,建构出丰富、全面、可靠、实用的民国傩戏史料宝库,夯实推进民国傩戏研究的史料基础。

张帆兄完成了该汇编,要我写一篇序。因与张帆兄一起为中国傩戏学研究会做义工,今张帆兄又为傩戏学研究做出了如此大的贡献,对张帆兄的请托实难推辞。我对傩戏学所知甚浅,实难有所高论,佛头着粪,自知受讥难免,仅出于为当代傩戏学的推进贡献微薄之力之心,拉杂写此文字,以向张帆兄和学界诸同人求教。

李志远

中国艺术研究院研究员、博士生导师

中国傩戏学研究会会长兼法人

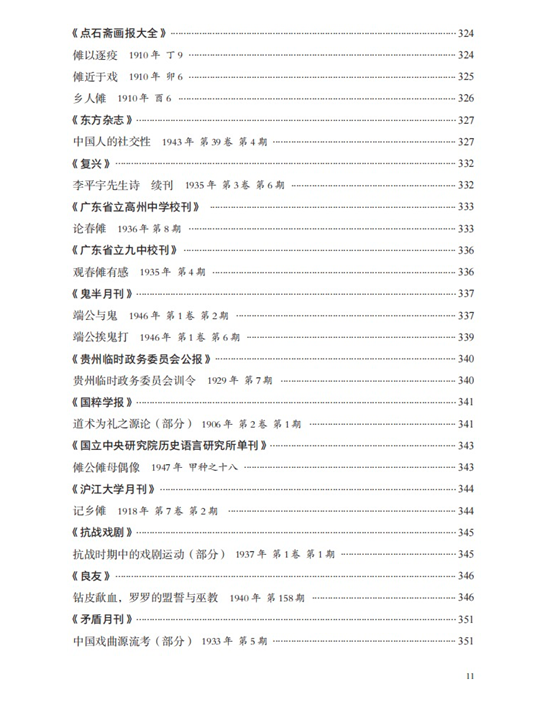

目录节选

内文展示(部分)