《甘肃永靖傩文化传承现状与保护策略》是甘肃省社会科学院2025年智库课题,“旨在全面梳理永靖傩文化的历史脉络,深度剖析其文化内涵与艺术价值,……进一步探索傩文化的文旅融合路径,推动傩文化实现创造性转化与创新性发展”。2025年6月25日至27日,课题负责人寇文静带领课题组成员张瑛、王屹、汉宇、周文艳,利用3天时间,来到永靖县开展傩文化传承保护现状调研,先后召开了座谈会,观摩了傩舞戏,参观了非遗展览和面具制作,参观考察了炳灵寺石窟。课题调研组特邀对永靖傩文化有深入研究的中国傩戏学研究会理事、永靖县人大常委会原副主任、副研究员石林生先生作为顾问一同参加调研。

图一 石林生与课题组合影

图二 石林生与课题组、岘塬镇傩舞传承人合影

图三 石林生介绍傩面具

石林生首先为课题调研指出了工作重点和建议,使调研组明确了工作方向,提升了工作效率,并陪同参观考察,随时接受咨询,一路上为调研组如数家珍地系统讲解了永靖傩仪、傩舞、傩戏、傩俗,提出了对永靖傩文化“文旅融合”发展的新思考,也提供了历代文献资料以佐证永靖傩文化的原始信息。

为了印证永靖军傩之渊源,石林生与课题组成员赴世界文化遗产——永靖炳灵寺石窟进行了考察。炳灵寺晋初称“唐述窟”,古羌语意为“神山鬼窟”,即自然崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜、鬼神崇拜。

图四 防秋健儿墨书题记处

169窟是炳灵寺石窟中位置最高、窟形最大、历史最悠久、内容最丰富的洞窟。169窟东壁12号龛壁画旁墨书题记:“佛弟子□秦州陇城县防秋健儿郭思□□□□□检校□□一心供养佛,故记之/仪凤四年□(月)五日。”“防秋健儿”是唐代边疆地区秋熟季节防御吐蕃前来抢夺粮食的特殊部队。《资治通鉴》卷214记,唐开元二十七年(739年)一次就选募关内、河东壮士5万人,“诣陇右边遏,至秋末无寇,听还”。永靖是“唐蕃古道”,也是“防秋”的重点地区之一。明嘉靖《河州志》亦载:“天宝年间,每岁积石军麦熟,辄被吐蕃获之。”民间传说,很早以前永靖与西番接壤,以关为界。每年麦熟时,番人乘夜掠收麦子,关内百姓为了防止骚扰,便想出了一个妙计,即戴上狰狞恐怖的面具,打上旗帜,鸣锣击鼓,奏乐跳跃。番人见了,以为神兵天降,吓得慌忙逃回,再也不敢抢收麦子了。为了纪念这次胜利,每年丰收的年景,祖祖辈辈便形成了戴面具跳会的傩俗。

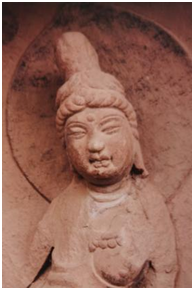

炳灵寺石窟三分之二的130多个唐代窟龛的造像,着意表现现实生活中的人的外貌与内在感情。如第64龛的菩萨,高髻云鬓,长眉凤眼,俊逸端丽,真实地表现了当时妇女楚楚动人的仪态神情。这与永靖杨塔乡胜利村焦壑庙珍藏的古旧面具貂蝉有惊人的相似性。

图五 永靖杨塔乡胜利村焦壑庙珍藏的貂蝉面具

图六 甘肃永靖炳灵寺石窟第64龛菩萨像

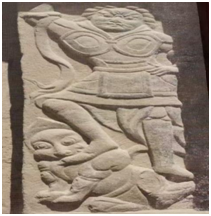

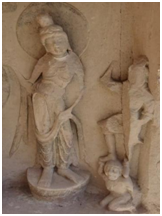

炳灵寺石窟29龛佛两侧侍立二弟子、二菩萨及二天王。二天王脚下又踩一狗头人身的小鬼,造型生动,个性鲜明,表现了高超的雕刻技艺。此类傩石刻造像还有许多。

图七 炳灵寺石窟驱鬼石刻造像

炳灵寺石窟勘察团于1953年所发表的《炳灵寺石窟第一次勘察报告》中记有傩俗:“香客与寺僧们在朝山时,除点香及油灯外,为表示诚心供养,还要用油手在造像的嘴上抹。现在寺僧们还是沿习惯在庙会时为了避邪赶鬼,用石灰水或黄土浆泼在壁画上。”(原载《文物参考资料》1953年第1期)

课题组通过田野考察、座谈交流,以及搜集相关历史文献、考古资料,收获颇丰,并与传承人约定,将在适当时候对永靖傩仪、傩俗、傩舞戏全程进行跟踪采访录像,做进一步的探究。

图八 石林生与课题调研组、城北新村傩戏传承人合影

文\图:石林生

2025-11-06