作者:麻国钧主编

出版社:上海大学出版社

出版时间:2022-1

内容简介:

本书为由朱恒夫教授担任首席专家的国家社科基金重大招标项目“中国傩戏剧本整理与研究”的成果之一(由麻国钧教授负责的子项目名称为“中国傩戏与东亚传统戏剧比较研究”)。历朝历代,在广袤的中国大地上和各民族中,都有傩的存在,历史的、地域的与民族的差异,形成傩的丰富性、复杂性。傩之东传入日、韩等周边国度,业已融汇了许多傩文化之外的文化因素。因此,对输出的傩、傩文化与留存在本土的傩、傩文化进行比较研究更具有相当重要的文化价值与学术价值。

作者简介:

主编:麻国钧,中央戏剧学院教授,博士生导师,文化部优秀专家,国务院津贴获得者。国家级非物质文化遗产评审专家。中国傩戏学研究会顾问。专著有《“行”与“停”的辨证——中国古典戏剧的流变与形态论》(获第8届北京市哲学社会科学优秀成果奖一等奖)、《玉簪记评注》、《日本民俗艺能巡礼》、《中国酒令大观》、《中国传统游戏大观》等。主编《祝肇年戏曲论文选》、《祭礼·傩俗与民间戏剧》、《古傩新论》、《东方戏剧国别史》、《中央戏剧学院教师文库》等,发表学术论文百余篇。

本书作者团队:麻国钧、张帆、权晓芳、刘艳绒、董纾含、冯淼。

本书目录

绪论

一、傩,在日本的流布与变异

二、傩,在朝鲜半岛的流布与变异

三、傩仪的戏剧文化价值

第一章 东亚驱傩神鬼诸像

第一节 驱傩主神逞威风——关于方相氏

第二节 魑魅魍魉舞蹁跹

第二章 傩文化与东方古典哑剧

第一节 东方古典哑剧源流

第二节 东亚古典哑剧形态

第三节 东方诸国的古典哑剧

第四节 古典哑剧的艺术贡献

第三章 傩文化与东亚古典喜剧

第一节 巫·优——东亚古典喜剧之源

第二节 东亚古典喜剧(上)讽刺揶揄喜剧

第三节 东亚古典喜剧(下)笑乐滑稽喜剧

第四章 交臂与融合:傩中戏、戏中傩

第一节 佚曲《师婆旦》·巫女舞·巫女神乐

第二节 《碧桃花》萨真人捉鬼.《黑冢》山伏驱鬼

第三节 《仙官庆会》钟馗捉鬼·能《钟馗》《皇帝》

第四节 《智勇定齐》与《采桑》

第五节 《柳毅传书》与傩戏《龙王女》《骑龙下海》

第六节 明传奇《跃鲤记》与傩坛大戏《庞氏女》与《安安送米》

第七节 《关大王月下斩貂蝉》与傩戏《貂蝉》、歌舞伎《关羽》

第八节 《灌口二郎斩健蛟》《灌口二郎初显圣》.神乐《八重垣》

第九节 《长生记》王道士斩妖·能《玉藻前》《杀生石》

第十节 杂剧《太乙仙夜断桃符记》.假面舞《处容舞》

神乐《比良坂》

第十一节 《昙花记》之许旌阳驱邪、关公降魔与队戏《撵虚耗》

第十二节 《钵中莲》与傩戏《王大娘补缸》

第五章 神团与神迹——八仙和七福神

第一节 八仙与七福神产生的文化根源

第二节 八仙、七福神的演剧形态

第三节 多领域的艺术呈现

第六章 驱逐与纳祥——东亚狮子舞

第一节 中国狮子舞

第二节 日本狮子舞

第三节 韩国狮子舞

第七章 阴阳与五行——观念形态的艺术化

第一节 文本与阴阳五行

第二节 祭坛、傩坛与阴阳五行:充满符号的文化空间

第八章 中、日、韩三国面具研究

第一节 面具之于仪式与演剧

第二节 面具造型艺术论

附:“傩”“戏”打通俱入妙,探缘东方几多疑

——评《中国傩戏与东亚传统戏剧比较研究》

王 伟(中央戏剧学院博士研究生) ∣ 文

尽管学术界对傩的研究已取得相当多的成果,但是将傩与中国传统戏剧打通的研究却较为鲜见还有拓展空间,以东方视阈观关照傩与东亚传统戏剧的比较研究则较为少见。2022年1月,由上海大学出版社出版的《中国傩戏与东亚传统戏剧比较研究》一书,在一定程度上拓展了该领域的研究。该书由麻国钧编著,是2014年度国家社科基金重大招标项目“中国傩戏剧本整理与研究”(项目编号:14ZDB077)的最终研究成果。全书共八章,五十六万余字,并配有二百四十余幅图片,其中绪论部分和前四章从宏观角度分别论述了傩在日本和朝鲜半岛的流布与变异、傩仪的戏剧文化价值、东亚驱傩神鬼诸像、傩文化与东方古典哑剧、傩文化与东亚古典喜剧、傩与东亚各国传统戏剧的交臂与融合;第五章到第八章分别以八仙和七福神、东亚狮子舞、阴阳与五行、中日韩三国面具为具体研究对象进行专题研究。

纵观全书,理论成果甚夥,既打通了傩文化的古今之变,又注意到了戏曲与傩戏的交汇和贯通;不仅探讨了傩文化与中国戏曲之间的关系,而且将视阈放置于整个东亚,从文化的角度切入,对东方戏剧进行比较研究。可见作者广博的学术视野,深厚的文献功力以及案头与场上并重、田野与文献的结合,以东方视角进行比较研究的学术理路。具体而言,全书呈现出以下几个特点。

一、交汇打通与比较研究

当下有关傩戏的研究,还有诸多问题尚未解决。表面上看,这与文化空间的变化相关,我们越来越难以看到原汁原味的傩戏演出,但是如果放宽眼界就可以发现,“傩”在历史长河中也是不断变化的,所以说这并不是根本原因。而一些看似明了的基本问题,依然需要解决,例如傩戏与传统戏剧、戏曲之间的区别与联系,古傩与当下傩戏的联系与区别,进一步而言,整个东亚,尤其日、韩地区,因受中国古傩的影响,其傩文化也都带有自身文化印迹,它们之间又有何异同?这些问题未引起学术界足够的关注,或者虽有关注但无法真正展开研究。因为傩戏虽属传统戏剧类型,但又和观赏型戏剧有很大区别,与戏曲之间虽有交互影响,也有很大不同。我们不得不承认的一个事实是,治戏曲者对傩戏的关注甚少,而地方上对傩文化有深入研究的学者,又对古典戏剧了解有限,对整个东亚地区传统戏剧有深入研究者则更为稀见。傩戏和戏曲之间的交互影响虽是大家众所周知的重要领域,但将二者打通却绝非易事。另外一个重要问题是,古傩从商周开始,至今已逾数千年,其内容和形式都不可能不发生变异,然而我们当下谈到傩戏,却还是从《周礼》当中的方相氏驱傩,直到过渡到当下的傩戏,乃至与傩有明显区别的祭祀戏剧,这自然是有断层的,甚至是有偏差的。从这些层面来讲,《中国傩戏与东方传统戏剧比较研究》一书,打通了傩戏与戏曲之间的联系,阐明了两者之间的差异;打通了古傩与当下傩坛演出的联系;观照了中、日、韩三国傩戏的流布和变化。更难能可贵之处在于,具体的论述是在古今对比以及中、日、韩等国家之间比较下进行的,呈现出多维联系和比较研究的特色。

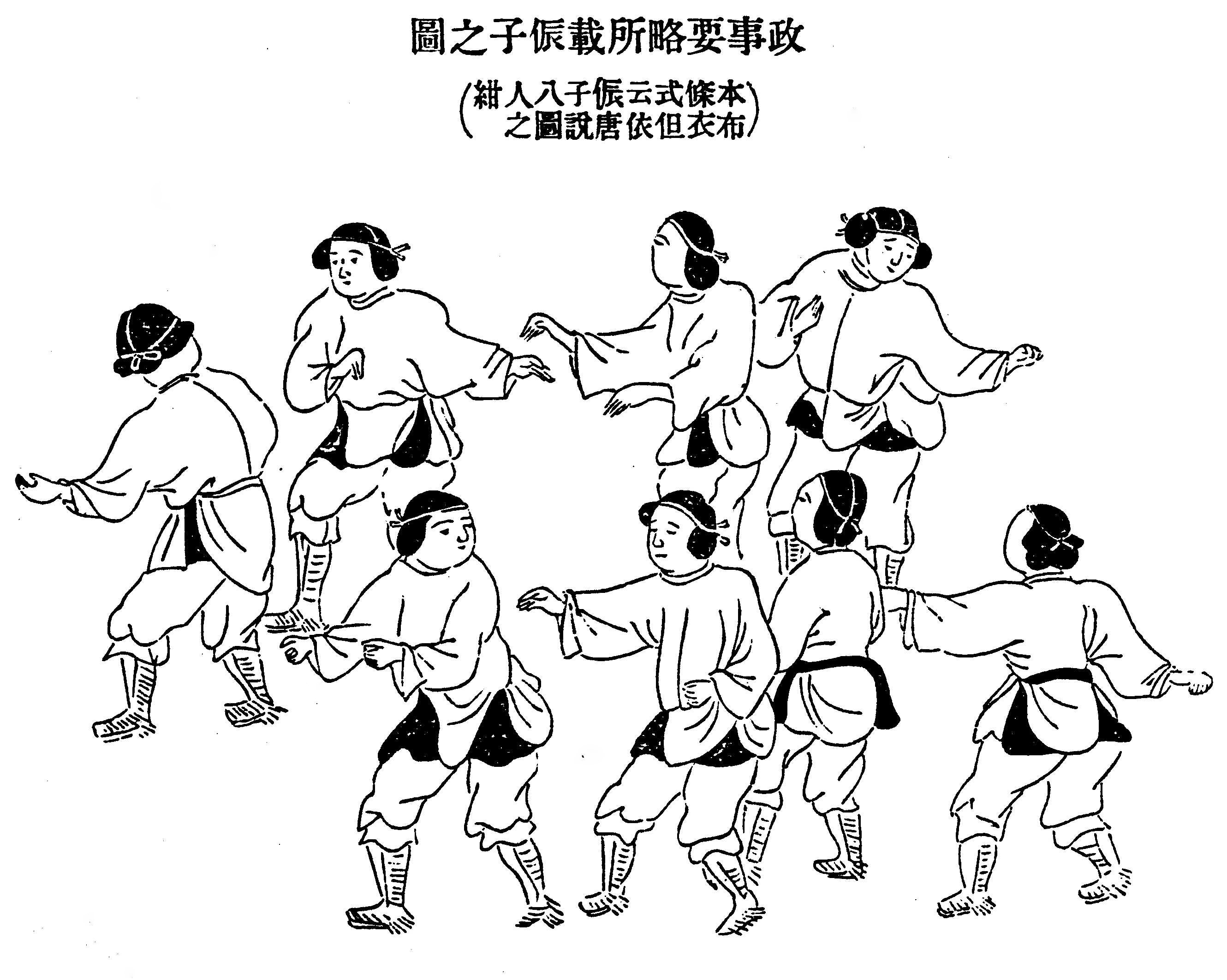

驱傩侲子 (日本《古今要览稿》七十三《岁时部》)

首先,来看傩与戏的打通。戏剧与祭祀之间存在着千丝万缕的亲缘关系大抵已成共识。王国维在谈到戏剧与巫的关系时说:“巫以乐神,而优以乐人;巫以歌舞为主,而优以调谑为主,巫以女为之,而优以男为之。至若优孟之为孙叔敖衣冠,而楚王欲以为相;优施一舞,而孔子谓其笑君,则于言语之外,其调戏亦以动作行之,与后世之优,颇复相类。后世戏剧,当自巫、优二者出。而此二者,固未可以后世戏剧视之也。”[1]认为戏剧应起源于巫优文化。苏东坡所说的“蜡”祭、西方悲剧之源酒神祭祀,都表明戏剧与祭祀仪式有着密切关联。傩作为一种古代的大型消灾驱疫的仪式,自然也早早被历代的创作者和研究者所关注。历代戏曲作品当中有不少的“驱傩”情节,傩坛演出当中也有相当数量吸取戏曲情节的段落。这种交流互动富含重要的文化信息,但关注者甚少。麻国钧对古典戏剧深有研究,又在傩戏领域躬耕多年,故能打通古典戏剧的演剧空间与傩坛祭场的文化空间,通过考辨戏曲与傩戏之间的文本互动,对戏曲与傩戏之间的区别联系提出了精到的见解。例如有关戏曲与傩戏之间的区别,论者多以源头、形式、文体功能方面入手阐释,各有千秋,却又未能准确定义,祭祀戏剧与戏剧、戏曲之间的关系至今无定论,而本书提出傩戏与戏曲之间的本质区别在于“行当”,傩戏的演出当中是没有“行当”的,这一精准的结论来源于作者的深入研究与田野考察,因为当下已发表的一些文本为了阅读方便,亦或是编者想要将其地方祭祀戏剧向成熟戏剧靠拢,主观地为其剧本添加了“行当”。而傩戏演出、戴上面具、扮演者即成为神祇,并无“行当”之属。此外,关于戏曲与傩坛的联系也常被研究者所忽略,傩中戏、戏中傩不断地产生交臂与融合。源远流长的傩戏遍及宫廷与乡野,流布于东亚诸国与各民族,与同时代并存的其他戏剧形态不可避免的发生互相交流、互相影响。傩戏与戏曲在剧目上互相借鉴乃至移植,或改调歌之,或转易空间而演之。这种现象在演剧史上并不鲜见,而对此的研究却并不系统,主要集中于那些明显不属于傩戏的剧目(如安徽傩戏上演的《刘文龙》《姜女下池》等),“与这些显见的情况相比,那些隐藏在戏曲当中的傩戏与驱傩情节、长大剧目中驱傩逐疫的出目等,更加值得关注。”[2]本书中对戏曲、傩戏当中较为鲜见的共同剧目分别进行梳理和研究,为我们提供了一系列的范本,如《师婆旦》《仙官庆会》《钟馗》等,能看到一系列剧目的古今对接,以及民间傩坛与祭祀坛场的演出形态、演出剧目与宋元明清商业性戏曲的演出形态、演出剧目的对比,从剧目上打通“戏场”与“坛场”,从中寻觅两者交臂、融合的关系,见出戏剧发展过程的演变痕迹与中间状态,展示其历史发展路径。

从上至下依次为:开路(汉族傩面具,黔北);开山(土家族傩面具, 黔东);龙三( 汉族傩面具, 黔南)

其次,打通古傩与今傩之间的演变路径。《周礼》之中的方相氏逐疫距今已跨越数千年(虽有论者从“商颂”[3]谈起,但其论述起点和结论也未能服众),至今傩的形态和内容必然发生变异,以古傩和今傩强行比附,对其变化过程忽视,所得出的结论往往失之简略,以至于当下有很多研究成果误把许多祭祀戏剧与傩相混淆。鉴于此,本书对古傩和今傩做了细致而系统的考证与对比。从《周礼》中记录的方相氏简单驱鬼逐疫之傩礼,到汉代、唐代的舞蹈化,进而从舞蹈中脱胎而成戏;由商周时期单一的方相氏作为驱傩主神到唐朝时期集合了方相氏、钟馗、波斯祆神以及印度佛教护法神等组成的国际联军一同驱傩的庞大阵仗等,傩无不在变化当中。而宋代以降,傩礼的变化又远超唐代,在宋代宫廷大傩仪中,从周代以来历朝宫廷大傩仪中最为重要的驱傩主将方相氏已经不见踪影。从明清至今,傩仪的形态,又发生了巨大的变化。而本书中对这些变化及原因都作了细致的梳理,让我们看到了从“古傩”到“今傩”的演变路径与状态,此谓打通古今之变。

更难能可贵的是,所有论述还建立在中、日、韩三国比较研究的基础之上。在选择“戏场”与“傩坛”共有剧目的前提之下,又观照了东亚地区,这样的剧目无疑更具有典型性,也将三个国家放置于一个比较研究的状态,所得结论新颖而有意义。同样,在考证古傩与今傩之变的过程当中,亦加入了对日本、朝鲜半岛傩礼傩戏的讨论,在比较状态当中见出中国傩文化对日本、朝鲜半岛的影响以及傩在日本、朝鲜的变异。既看到了傩文化的同一性,又观察到了其不断融入传入地的文化而产生本土特色的过程,也厘清了中、日、韩三国之间文化交流的因缘。

二、东方视阈与文化视角

我们对传统戏剧的研究虽然已经注意到中国戏曲的个性特征,尤其是与西方戏剧相较,其舞台时空、叙事方式、表演特征等方面都有着鲜明的民族特色,而形成这些独具特色的美学体系的根源在于孕育其发生、发展,传播、流布的文化,但是即便在当下,我们研究中国传统戏剧采用的视角或理论,还带有诸多西方戏剧理论的底色,比如我们常用“悲剧”概念对戏曲作品进行分析、界定、鉴赏,但其美学标准与中国传统戏剧的艺术样式无疑是有出入的,看似为戏曲找到了理论依据,实则在一定程度上削足而适履。奇怪的是,虽然对中国传统戏剧的民族性特征是人所共知的,但这方面的研究却不多,这和戏曲理论积累薄弱有关,也与我们的思维方式有关。王国维《论新学语之输入》中注意到了学术界原有概念的缺乏:“我中国有辩论而无名学,有文学而无文法,足以见抽象与分类二者,皆我国人之所不长,而我国学术尚未达自觉之地位也。况于我国夙无之学,言语之不足用,岂待论哉!夫抽象之过,往往泥于名而远于实,此欧洲中世纪学术之一大弊,而今世之学者犹或不免焉。乏抽象之力者,则用其实而不知其名,其实亦遂漠然无所依,而不能为吾人研究之对象,何则?在自然之世界中,名生于实,而在吾人概念之世界中,实反依名而存故也。事物之无名者,实不便于吾人之思考,故我国学术而欲进步乎,则虽在闭关独立之时代犹不得不造新名,况西洋之学术骎骎而入中国,则言语之不足用,固自然之势也。”[4]而以东方视阈和傩文化的角度观照整个东方戏剧,在傩戏与戏曲研究领域颇有特色。把中国传统戏剧与东亚传统戏剧置于整个东方的视阈当中,我们便可以发现许多东方戏剧共同的特征,虽然东亚各国的文化各具特色,却又呈现出一种相同或相似的风貌,此一点就和西方世界的戏剧艺术展开了对话与呼应。本书以东方传统戏剧为研究对象,对中国与整个东亚地区传统戏剧进行比较研究,不仅对东方戏剧的共同特质进行了总结与比较研究,而且对其产生的原因,从傩戏与傩文化角度进行切入,层层剖析,鞭辟入里,所得新见颇多,为研究东方传统戏剧提供了视角和思路,对傩文化与东方古典哑剧、东方古典喜剧的理梳与研究,在一定程度上拓展了传统戏剧与傩戏研究的边缘。

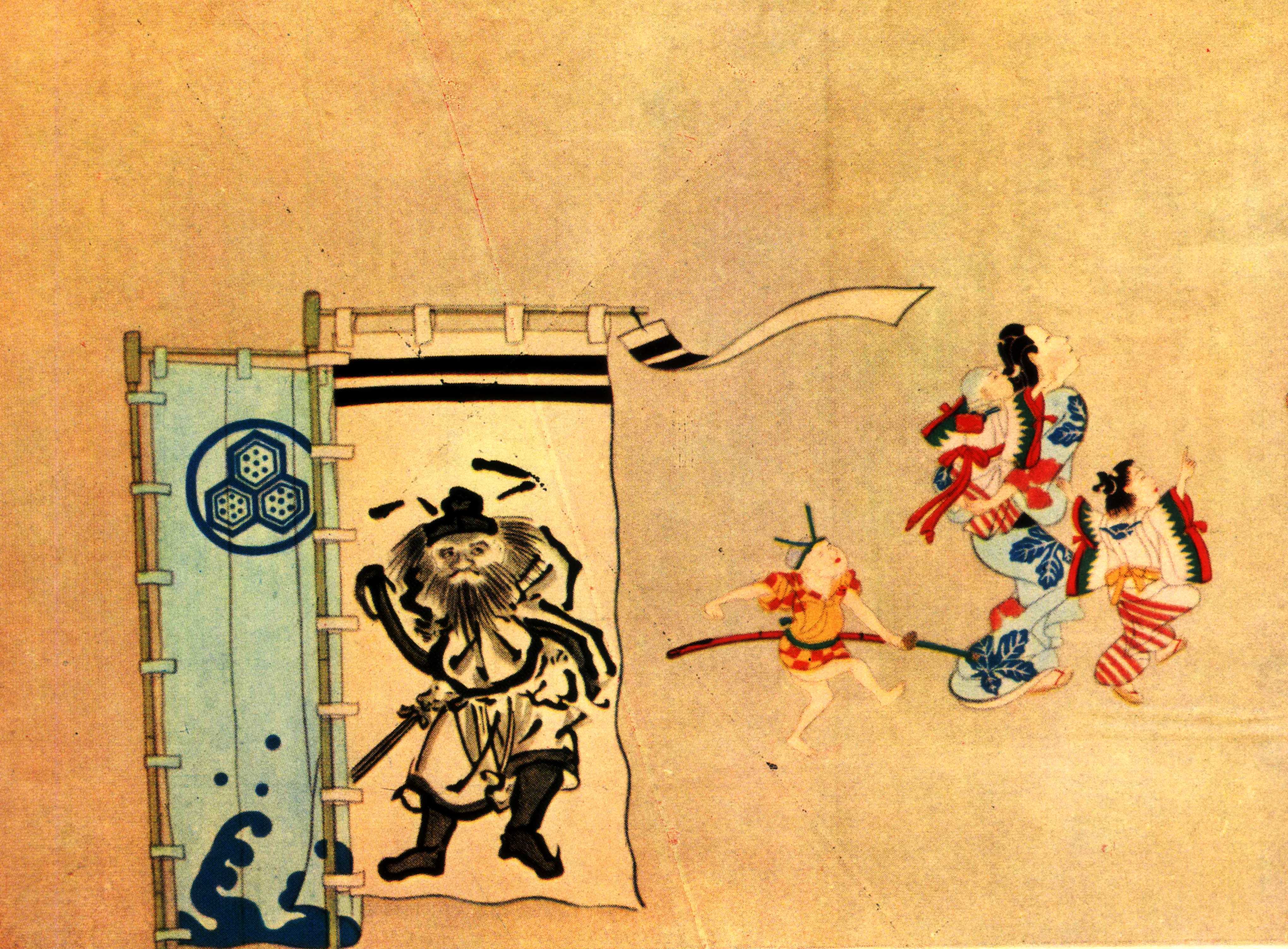

东京龟户天满宫驱傩(《日本名所图会》 江户卷《东都岁事记》)

本书提出东方古典哑剧的论题,探讨以傩戏为先导的“闭口”戏剧形态在东方各国普遍存在,源远而流长,形态丰富多样。在这一领域之内,又有诸多问题值得探讨,如东方戏剧面具,多为画嘴,少有开洞,这种现象是否与“哑杂剧”“哑队戏”“哑目连”“哑舞”“闭口傩”“哑狂言”等哑剧相关?而本书就这个领域所涉及的东方古典哑剧的源流、形态、艺术特色进行深入地研究。首先,以傩文化的角度考证东方古典哑剧的源流,对傩坛特有的戏剧形态以及傩演进的路径进行探讨。而从傩仪向傩戏转化的过程中,也见出哑剧的形态与痕迹,直到今日,“闭口傩”仍在各地不断上演。所谓“闭口傩”,指的是场上人物不发一言,或者只有极少的应答式短语。例如武安《开度柳翠》的“开”字,类似宋元所谓“开呵”,所开之词包括故事情节与人物等的介绍。一些地方的傩戏或队戏、赛戏有“场外代答”人在场外以诵念的形式介绍人物并陈述故事情节等。而日本能剧也有“开口”这一角色,承担开场诵念之功能,虽略有不同,但同样呈现出东方古典哑剧的痕迹。其次,考辨了东亚古典哑剧艺术形态。在一些论著的视角当中,“那些场上人物不开口说白的演艺形态是‘舞’,逐有‘傩舞’‘面具舞’等说法。而实际上这些以舞命名的演出艺术当中,许多是既有故事情节,又有人物设定,甚至有一定长度的完整故事演绎,而场上人物在锣鼓伴奏下舞蹈抑或是使用肢体语言演绎故事、塑造人物。”[5]这些都说明视此类演出为哑剧更为妥当。哑剧在东方具有普便性和典型性,古代中国、埃及、印度等国家都有悠久的哑剧历史,日本、韩国、印度等东方诸国也有丰富多样的哑剧品种,尤其在包括傩戏在内的仪式剧中更为常见,其形态也更加多样。而在中国,哑剧虽在戏剧史上早早出现,但却是一种不甚被重视的戏剧形态。然而,其独特的演出形态却不可忽视,对于分析中国传统戏剧的演出体制、发展路径也有很大的参考价值。而本书又将视阈放置于整个东方各国哑剧的历史与现状,呈现出东方古典哑剧的普通性特征以及形成这些特征的文化因缘。如朝鲜半岛的某些“假面舞”不仅是“五行观念”的艺术化体现,而其中蕴含的祛除邪魅、保境安民的功能,更是东方诸国一脉相通的理念;在日本庞大的民俗艺能民间演艺当中,亦有大量的哑剧艺术存续,作为祭祀的有机组成久演不衰;中国的“哑队戏”,从宋代发轫、至今仍有遗存,保存在大江南北的祭祀礼仪空间的“哑傩戏”“哑目连”则更为常见。印度、斯里兰卡、印度尼西亚、泰国、缅甸、柬埔寨等国都有哑剧艺术,虽源流、形态不一,但依然存在于各类文化空间、尤其是民间非商业化演出空间之内。在悠长的历史当中,形成了独特的演出模式,创造积累了大量表意的肢体语言,增加了东方祭祀仪式剧的艺术表现力,丰富了戏曲、能、狂言等古典戏剧的表现手段。

另一个重要的论题同样在东方视阈中展开,书中提到了一个很有意思的现象:傩本来是驱鬼逐疫的仪式,傩戏则是诞生于傩坛礼仪的演出艺术以及从其他戏剧中移植过去的剧目,这些剧目构成大量的傩戏剧目群。放眼望去我们会发现在这些剧目中,特别是在坛场实际上演的剧目,很多是喜剧或带有喜剧因素的段落,这种现象多少令人诧异。而这种现象在东亚各国普遍存在,“本应是惊悚、紧张的戏剧氛围在消退,祷告、颂神的严肃仪式被笑乐、轻松的演出冲淡或取代,人神共享、人神同乐、甚至出现人与神互相谐谑调侃的场面段落”[6]。显示着戏剧从娱神到娱人的演进痕迹,展示了喜剧的源头埋藏在古老的祭祀仪式的土壤中。而放眼东亚诸多的戏剧演出史,各类型的喜剧频繁出现在傩坛、祭祀、剧场,呈现出东方喜剧的独特性。书中对傩文化与东亚古典喜剧的论述,让我们看到在“构成传统戏剧的戏曲与傩戏、祭祀仪式剧两大戏剧类型中,大致同样的故事、人物同时存在,互相影响、互相移植、互相借鉴再所难免,而在表现形态上又千差万别,因此对比讨论更能凸显其特色”[7]。在祭祀戏剧和傩戏中,有为数不少的戏或片段对神灵进行讽刺,整体揶揄中略带调侃、讽刺却不乏善意。本书把傩坛祭场的喜剧分为“讽刺揶揄”与“笑乐滑稽”两大类。通过大量的演出与文本分类研究对“讽刺揶揄”类中的“刺神系列”(主要以民间诸神为对象),“刺僧系列”(主要以僧侣为对象),“刺官系列”(主要以官员为对象),做了具体而细微的分析,对“笑乐滑稽”喜剧中的“笑神系列”“笑僧系列”“笑医系列”(以医生为调侃对象)进行了对比论证。而祭坛、傩坛孕育诞生了戏剧,尤其在东方有大量喜剧、却几无悲剧,这也和祭祀的目的在于娱神颂神相关联,这种潜藏的性质也影响着东方戏剧多喜剧的样态。

端午图([日]英一蝶绘)

三、原典精神与辩证考察

原典精神历来为治学者所重视,只有原典才更接近事实的本来面貌,对傩文化来讲更是如此,因为傩事活动由来已久,历朝历代的记录描述更为浩瀚,这些文献虽然同样在描述傩却各执其说。有关傩戏的典籍多数为古代礼仪典籍,想要读懂不仅要有深厚的文献功底,而且需要对古代历史文化有一定程度的了解。傩又属于活态的仪式文化,其真正的演出状态文献记录未必能完全客观,因此梳理原典就更为关键。如果仅凭单一论著的只言片语,很容易陷入人云亦云的囧境,也很容易失去辨别能力,把傩在某个特定历史时期的形式当作傩的唯一状态,只见一斑而未见全豹,因此,又需要论者以辩证的思维考查原典。于本书而言,则有更宽的广度。傩的研究范围不仅限中国古代有关傩仪的各种典籍,还旁涉日本、朝鲜半岛的典籍。其中不仅文献卷帙浩繁,还涉及语言问题,难度可想而知,而一旦打通,其学术价值也是开创性的,故本书在一些问题的论述上新见层出。其中原典精神和辩证思维对于方相氏、傩与祭祀戏剧等相关的几个重要问题的论述上便有所体现,也让我们看到傩在日、韩等外域之变。

一个问题是关于方相氏与方相氏之变。方相氏的问题一直是傩文化研究的重要问题,作为傩仪的主角最早出现在周礼当中。《周礼》在“夏官·司马·方相氏”一节记载为“方相氏:掌蒙熊皮、黄金四目、玄衣朱裳、执戈扬盾,帅百隶而时难,以索室驱疫。大丧,先枢;及墓,入圹,以戈末四隅,驱方良。”[8]有关方相氏我们当下的研究主要集中在其傩坛主将、索室驱疫的定位和功能上。对周礼中所涉及的送葬少有提及。因为方相氏的面貌已经悄然变化,甚至销声匿迹、不见踪影,与当下傩坛的驱傩诸神强行比附会产生诸多误解。在这个问题讨论上,作者从历代古籍中爬梳方相氏的文献材料,又以辩证的思维考查方相氏的变化,解决了这位傩坛主将的源流以及变异问题。考察出由于东亚各地的宗教信仰、文化空间和民间俗信的种种差异。早期被共同采纳的方相氏驱傩,在后世的延续过程中,变异为多种多样的形态,而方相氏的地位也发生了巨大的变化,不是被其他神祇取而代之,就是反转为被驱逐的对象。“后起的取代方相氏驱傩的种种神灵层出不穷,道教的、佛教的、民族的、本地的、本国的、外国的,各色驱鬼大神纷纷登场、前赴后继、变化成为驱傩的主角。而被驱逐的鬼物一方也在不断的变化,在东亚展现出一幅驱傩礼仪的诡异画卷,一群斑驳陆离的神鬼群像,一种流转不息的东亚神秘影像。”[9]再回到方相氏与方相的问题,我们极多提及方相氏,却极少论述“方相”。或弃之而不顾,或只引述只言片语,或以不变之思维,难以见其变化。本书在这个问题上认为:“方相氏是官,而不是神。设官的原因在于,方相是鬼,而方相这个鬼过于凶煞,与其他的鬼大不同,遂‘设官象之’,去恫吓驱赶其他恶鬼,方相氏驱鬼实际上是以鬼驱鬼。”[10]不少研究者将方相氏与当今傩坛驱傩诸神直接连接,其实中间亦有隔绝。在中国的古籍中,从未有称“方相氏”为神的文献记录,而且所谓“方相”就是“罔两”“罔象”“方良”,而“罔两”也就是“魍魉”,实际上都是音转,抑或是写法不同而已。书中引用唐代段成式、明代方以智的论述,辅之以《太平御览》相关记述,对这个问题做了有力的论证。段成式《酉阳杂俎》:“魌头,所以存亡者之魂气也,一名苏衣被,苏苏如也。一日狂阻,一日触圹。四目曰方相,两目曰僛。据费长房识李娥(一曰俄)药丸,谓之方相脑。则方相或鬼物也,前圣设官象之。”[11]方以智:“罔两,作方良、罔䆡、罔閬、蝄蜽、魍魉。《左传》:‘螭魅罔两通作方良’,见《礼》注。张衡《东京赋》:‘斩委蛇,脑方良’。《淮南·道应训》:‘南游平罔䆡’。《史》:‘相如衰二世赋,精罔閬而飞扬’。《史·孔子世家》:‘夔、罔閬’。《鲁语》作‘蝄蜽’,《家语》作‘魍魉’。”[12]《太平御览》:“《幽明灵》曰:‘广陵露白村人,每夜辄见鬼怪。或有异形丑恶,怯弱者莫敢过。村人怪如此,疑心有故。相率得十人,一时发掘,入地许尺,得一朽烂方相头。访之故老,咸云:尝有人冒雨送葬至此遇劫,一时散走,方相头陷没泥中。’《风俗通》曰:‘俗说亡人魂气浮扬,故作魌头以存之。’”[13]而方相氏与方相的问题,在日本宫廷大傩仪中,显现出更有意思的变化。唐傩传入日本后,由“大傩”转变为“追傩”,这一转变的关键点关乎方相氏这一角色性质的根本转变。“追傩”一词被广泛使用,意味着原本作为驱傩主将的方相氏被彻底反转、由驱逐者变成为被驱逐的对象。日本众多学者关注到这一变化,并做出种种考证。有的观点认为方相氏相貌恐怖,所以被当作恶鬼来看待;有的观点认为日本人看厌了无形的鬼,故将方相氏当作鬼来驱赶;有的观点则认为方相氏行走在驱傩队伍的最前方驱逐无形的鬼。这样子被误解为,后面的群臣在驱逐行走在前面的方相氏,故而方相氏被当作鬼来看待;有的观点认为方相氏等于“罔两”方相及罔象、罔两、方良的转音。而还有论者在此基础上论证方相氏本来就是带着善神和恶神两面性质的神。而通过考察方相氏与方相之关系,日本傩仪之方相氏反转为被驱逐的鬼,便是顺理成章的事情了。不过方相氏的变异在中日两国的结局有很大不同。在中国让方相氏消失并让其他神灵取而代之,在日本则把其打回原形后被人驱逐。

驱傩 方相氏(日本《古今要览稿》卷73《岁时部》)

日本五条天神社古式驱傩中的方相氏

另一个问题是方相氏驱傩主将的异化与变迁。方相氏原初的两大职能:索室驱疫和送葬。方相氏这两种职能长期延续。而大约在五代之后,方相氏以原本的装扮进行送葬的丧葬仪式日益少见,或悄然改变原本形貌,或者易其名而续其实。鬼物既隐于暗处又无处不在,而方相氏便应运而成为一个驱逐游魂野鬼的“清道夫”角色。方相氏作为清道夫角色,执行清道的方式有两种。其一,为发丧而开路的方相车。早期方相氏采取徒步方式走在发丧队伍的最前面以驱鬼,抵达坟地之后,率先跳入墓穴驱赶匿藏于暗处的鬼怪。后来,用方相车取而代之,即在专用车上,载以方相氏面具,行进在发丧队伍前面,唐宋时代丧葬礼仪使用方相车的规制,传入朝鲜半岛并被用于丧葬礼仪之中。其二,发丧时的方相氏以假形的方式出现,名称则变易为“开路神”。在明代前后,方相氏已经由人装扮变为“糊纸为人”的假形;方相氏已经易名为“开路神”。开路神者,承方相氏开路清道之功能,由方相氏“氏”之官职,开格为神。宋代便有“险道神”与“开路神”。方相氏一旦升格为“险道神”“开路神”,旋即被民间傩礼、傩戏所吸收,取代了方相氏而一跃成为民间傩礼傩戏的角色之一。在现今各地傩坛中,与方相氏驱傩功能遥遥相接,意义相通的还有“开路先锋”“探路将军”等等。

关键之处在于,虽然讨论方相氏驱鬼逐疫的论述俯拾皆是,然而今人有不少论著把方相氏视为“神”,但方相氏从未有被记录为神的记述,只是后来逐渐变异,“在东亚,继方相氏而后起的驱傩神层出不穷,开启了诸神流窜、驱傩逐疫的缤纷画卷”[14]。

四、书斋田野结合、图片文献互证

对于傩文化的研究,仅从文献入手无法见其生态,巫风傩影的古老信息要从乡野傩坛当中获取。因此,田野考察是必不可少的工作。但是当下各地的傩坛千姿百态、与古傩相比也早已千变万化、千差万别,仅作现状的考察又无法沟通历史与现实。此书在梳理古籍当中傩文献的过程中,时时链接当下傩坛讯息,见古而知今,既让古傩形象生动的照进现实,又从当下的璞拙仪式里寻觅历史的信息,从而打通古今,使古老的傩文化与人们的现实生活产生了真实可感、可捉、可触的联系。

书中讨论东方古典哑剧与傩文化的章节,首先梳理哑杂剧在古代典籍当中的源流,见出“哑杂剧”中“钟馗爨”的样貌,引《东京梦华录》卷七《驾登宝津楼诸军呈百戏》有关“哑杂剧”的记载:“烟火大起,有假面披发,口吐狼牙烟火,如鬼神状者上场,着青帖金花短后之衣,帖金皂袴,跣足,携大铜锣随身步舞而进退,谓之抱锣。绕场数遭,或就地放烟火之类。又一声爆仗,乐部动〈拜新月慢曲〉,有面涂青绿,戴面具,金睛,饰以豹皮锦绣着带之类,谓之硬鬼。或执刀斧,或执杵棒之类,作脚步蘸立,为驱捉视听之状。又爆仗一声,有假面长髯,展裹缘袍、靴筒,如钟馗像者。旁一人以小锣相招和舞步,谓之舞判。继有二三瘦瘠,以粉涂身,金睛白面,如髑髅状,系锦绣围肚着带,手执软杖,各作魁谐趋跄,举止若排戏,谓之哑杂剧。”[15]对这则随手易得却少有人分析的材料进行解析,认为此材料是难得的北宋宫廷演出“哑杂剧”的演出实况史料。这段哑杂剧以“爆仗一声”为线索串联,以主角钟馗带领的“二三瘦瘠”之小鬼演出只有肢体语言而没有唱、念的小舞剧。宋代人称之为“哑杂剧”的戏剧形态。这实际也是作者治古典戏剧常强调“场上”与“文本”结合的治学理念的体现。又联系南宋时期周密《武林旧事》所载《宋官本杂剧段数》中的“钟馗爨”[16]。爨之本义为生火做饭,取大木为火,火苗跳窜而舞。以“爨”命名的宋杂剧,可能取义于演出的状态。“爨”与“踏”常连为一词,为“踏爨”,“爨”字已经显现了“钟馗爨”的演出风貌,它可能也是“哑”的。而舞判“钟馗爨”的出现,标志着钟馗从沿门逐疫式的游行仪礼向戏剧演出转化。延续这种传统,后世以钟馗为主角的许多钟馗戏,常常以“哑”的形式出现。“舞判”,实际上是以钟馗为主角,以钟馗打鬼为中心情节的傩戏。换言之,“舞判”可能是宋杂剧化了的傩戏,却依然保留“闭口”的形态,故而称之为“哑杂剧”。

钟馗驱鬼([日]歌川国直绘)

而我们需要注意的是“哑杂剧”这一称谓并没有继续出现在古籍文献当中,其演出形态,却依然活跃在当下不同的演出空间中。此处作者联系其多年的田野考察经验,不管是北方的迎神赛社、还是南方的傩坛演出,例证在俯仰之间信手拈来。如陕西合阳的“跳戏”中的钟馗戏,便是哑的;又如在安徽池州的大型宗族祭礼上,《钟道捉小鬼》[17]是必演的一出风趣小剧,剧中小鬼因为惧怕钟馗而施展各种谄媚的手段讨好钟馗,为其擦靴、搔痒、移凳设座、取酒斟酒,直到将钟馗灌得大醉,方才偷得钟馗的佩剑。小鬼得志后,不可一世,要给钟馗难堪。钟馗与之周旋良久,最后夺回佩剑,押解小鬼下场。贵池几个乡的同名短剧,情节都差不多,几乎全部是哑剧。在安徽歙县,迄今依然传承《跳钟馗》[18]傩戏,很有特色,该剧中钟馗所驱赶的鬼是“五毒”,分别为蜈蚣、蛇、蜘蛛、蝎子、蟾蜍,在各地傩戏中极为罕见。五毒遇到了抓鬼、斩鬼的钟馗,不甘束手就擒,反复与钟馗纠缠,甚至打斗起来,最后被钟馗捉住。其他如四川忠县的《钟馗斩旱魃》、贵州安顺地戏《钟馗斩鬼》等,都保留了哑剧的形态。而这种文献与田野相结合的特点,在论述古剧中“开呵”的演出状态、阴阳五行的观念的艺术化呈现等,在书中都有体现。

其次,图片与文献互证也是此书的一个特点,图文互证的方式在中国古代的书籍和绘画中十分常见,是一个生动而有力的论证方法,古书“左图右史”传统、“诗书画印”相结合的绘画传统、图文并存的书籍,虽然图文存在方式有所差异,但无不体现图文互证的思路。对于傩戏和东亚传统戏剧来说,图文互证就显得更为必要,因为历史上留存的资料是大量的文字,而传统戏剧属于活态的演出艺术,仅凭文字叙述很难见其样貌。此书图文互证的理路贯穿始终,每个章节均有大量图片与文字相辅相成。并且,其图文互证独具特色:一方面,全书243幅图片,大部分为作者拍摄,不仅具有现场性与参与感,是在田野考察中获得的第一手材料,有真实、客观、不可复制的文献价值,而且有很大跨度和广度。作者在傩戏、传统戏剧领域深耕几十年,积累了大量田野考察的图片资料,包括演出实况、演出空间、舞台艺术、文献文本、面具艺术,等等,足迹遍及大江南北以及日本、韩国、印度、斯里兰卡等东亚、东南亚诸国,举凡相关的民俗艺能皆有所涉猎。

日本假面——行道面(依次为:乾闼婆,沙羯罗,迦楼罗,阿修罗)

除了图片与文字互证之外,书中还有17幅图表,这些图表以数理统计的方式,结合大量的田野调查与文献资料,对文中的观点进行佐证。以《日本追傩、鬼祭仪礼艺能一览表》[19]为例,该表综合多种散见资料并结合田野考察,共统计日本追傩、鬼祭仪礼艺能149种,注明其举行之时地,不仅说明日本琳琅满目的驱鬼仪式以及表演,还可以为学者田野考察提供便利。《中国古籍记载的各种鬼怪》[20]一表,从浩如烟海的中国古代典籍当中统计出各种鬼怪33种,由此能清晰的看出历代驱傩主旨与表现形态的变异。

王国维说:“异日发明光大我国之学术者,必在兼通世界学术之人,而不在一孔之陋儒”[21] 本书立足本土,放眼东方,对输出的傩、傩文化与留存在本土的傩、傩文化进行比较研究具有相当重要的文化价值与学术价值,对傩戏与东方传统戏剧的比较研究亦有一定的启迪意义。

注释

[1] 王国维.宋元戏曲史[M].上海:上海古籍出版社, 2011:4

[2] 麻国钧.中国傩戏与东亚传统戏剧比较研究[M].上海:上海大学出版社, 2022:229.

[3] 张子伟.中国傩[M].长沙:湖南师范大学出版社, 1994:124.

[4] 王国维文存[M].方麟,选编.南京:江苏人民出版社, 2014:683.

[5] 麻国钧.中国傩戏与东亚传统戏剧比较研究[M].上海:上海大学出版社, 2022:97.

[6] 麻国钧.中国傩戏与东亚传统戏剧比较研究[M].上海:上海大学出版社, 2022:150.

[7] 麻国钧.中国傩戏与东亚传统戏剧比较研究[M].上海:上海大学出版社, 2022:157.

[8] 周礼·仪礼·礼记[M].陈戍国,点校.长沙:岳麓书社, 2006:70.

[9] 麻国钧.中国傩戏与东亚传统戏剧比较研究[M].上海:上海大学出版社, 2022:51.

[10] 麻国钧.中国傩戏与东亚传统戏剧比较研究[M].上海:上海大学出版社, 2022:17.

[11] 段成式.酉阳杂俎[M].杜聪,校点.济南:齐鲁书社, 2007:84.

[12] 方以智.通雅[M].北京:中国书店,1990:272.

[13] 李昉,等.太平御览[M].北京:中华书局,1960:2500-2501.

[14] 麻国钧.中国傩戏与东亚传统戏剧比较研究[M].上海:上海大学出版社, 2022:61.

[15] 孟元老.东京梦华录(外四种)[M].北京:中国商业出版社, 1982:47-48.

[16] 周密. 武林旧事[M]. 杭州:浙江人民出版社, 1984:156.

[17] 麻国钧.中国傩戏与东亚传统戏剧比较研究[M].上海:上海大学出版社, 2022:101.

[18] 麻国钧.中国傩戏与东亚传统戏剧比较研究[M].上海:上海大学出版社, 2022:101.

[19] 麻国钧.中国傩戏与东亚传统戏剧比较研究[M].上海:上海大学出版社, 2022:23-29.

[20] 麻国钧.中国傩戏与东亚传统戏剧比较研究[M].上海:上海大学出版社, 2022:75-78.

[21] 王国维.奏定经学科大学、文学科大学章程书后[C] // 王国维. 王国维遗书:第3册.上海:上海古籍书店,1983.