著者简介

著者简介

黄朝斌,男,土家族,湖北恩施人。现为湖北经济学院教授,硕士生导师。湖北省宣传文化人才“七个一百”项目美术人才资助人选,“武汉英才”文化体育旅游专项人才资助人选。兼任中国傩戏学研究会理事、湖北省动漫协会常务副秘书长等。长期从事民族文化与现代设计的交叉融合研究,研究方向涉及传统手工艺、数字媒体艺术等诸多领域。主持有国家社科基金项目1项,主持和参与湖北省社科基金、国家广电总局、湖北省文化和旅游厅等省部委、厅局级项目多项。在《学习与实践》、《中南民族大学学报》、《贵州民族研究》等刊物发表学术论文20余篇。

专著目录

导论

溯源篇

第一章 傩面具溯源

第一节 说傩

第二节 傩面具概说

第三节 历史时期傩与傩面具的形态

纷呈篇

第二章 中国傩面具区域分布及流变

第一节 贵州傩面具

第二节 江西傩面具

第三节 巴蜀傩面具

第四节 广西师公戏面具

第五节 安徽傩面具

第六节 湖南傩面具

第七节 藏族“羌姆”面具

第八节 甘肃傩面具

第三章 傩与儒道释的互融互通

第一节 傩的原始宗教性质

第二节 傩与儒家

第三节 傩与道教

第四节 傩与佛教

第五节 傩与道、释的视觉差异

第四章 傩面具雕刻的材料、工具及技法

第一节 傩面具的材料选择

第二节 傩面具雕刻工具及技法

再造篇

第五章 傩面具艺术图式语言的现代应用

第一节 民间手工艺图式语言概说

第二节 傩面具艺术的视觉图式语言

第三节 傩面具艺术的设计再造与应用

第六章 傩面具艺术的现代传承与发展

第一节 傩面具艺术的传承现状

第二节 傩面具艺术传承的价值与意义

第三节 傩面具艺术传承模式的建构

第四节 傩面具艺术创造性转化的几点问题

结语

内容简介

傩文化是中国古老的一种文化形式,它凝聚着中国人内在的精神特质。傩面具作为傩文化的一种外在形态,无论是在民族学、民俗学、宗教学、文化学还是艺术学上,都有着非常重要的研究价值。把傩面具从艺术学的视角展开研究,以此实现传统美术资源的创造性转化和创新性发展,不仅可以促进地方经济和产业的发展,更可以促使人们珍视自己的思想和文化,增强文化自信。

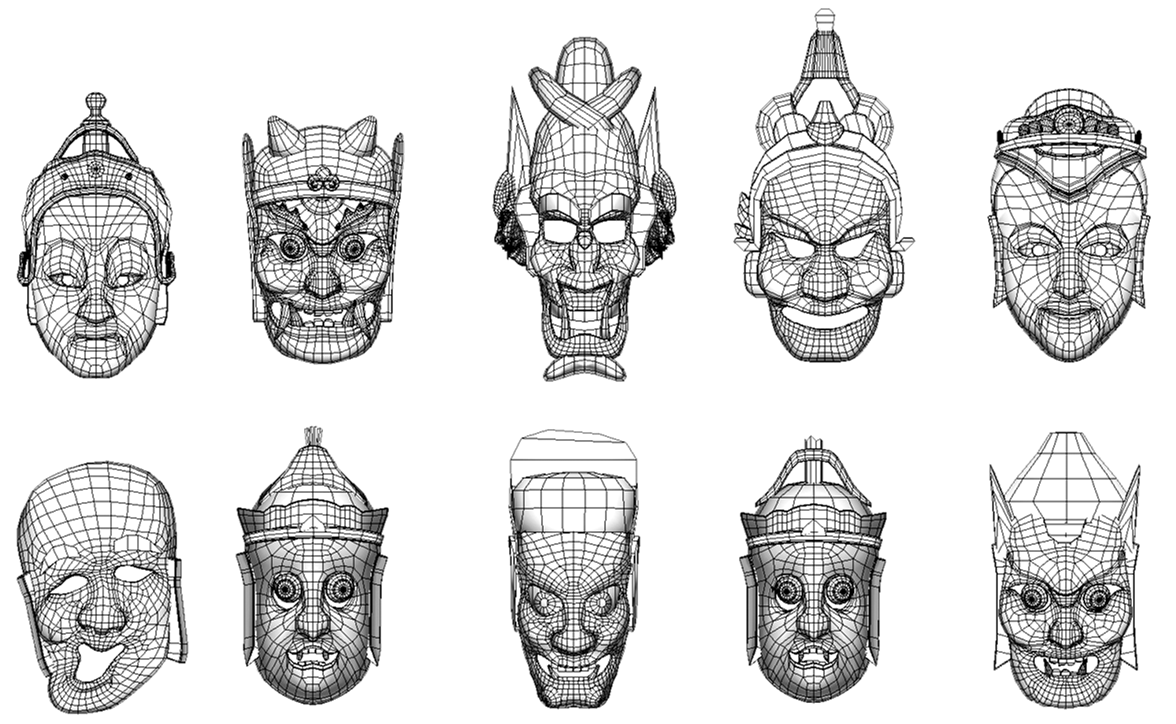

各类傩面具造型不一

全书主要从溯源篇、纷呈篇和再造篇三个部分展开。

溯源篇从面具的发生史入手,首先归纳了面具区别于其它器物和雕塑的典型特征。其次,对目前较为主流的面具起源的观点进行了阐述与分析。最后,该篇着重对商周、秦汉、隋唐五代、宋元和明清时期傩文化的发展状况,以及傩面具在各个历史时期逐渐发生演变的过程进行了初步探讨。

不同材质的傩面具造型

纷呈篇共分为三章内容,首先是对现存傩面具的区域分布和流变进行了梳理,包括贵州、江西、巴蜀、广西、安徽、湖南和甘肃等地区的傩文化遗存。其次,该篇重点研究了傩与儒道释三教的互融互通关系。早期的傩祭等国家祭祀制度,与儒家以礼为核心所建立起来的统治观念,具有共同的思想基础。傩与道教的联系在民间非常密切,以使用面具为特色的傩堂戏、端公、师公等戏,与中原的道教和民间巫文化一脉相承。佛教来自于外域,其神祇在本土化的过程中,与傩坛的多神崇拜不谋而合。傩与佛教结合更为直接的表现还有寺院傩的产生,造就了奇特的“羌姆”文化。

羌姆面具中的班登拉姆、威德金刚、护法神

再造篇则是对傩面具造型的现代传承与创造性转化做出自己的探索。主要通过对傩面具图式语言的分析,研究其在造型、色彩、材质和装饰等方面的视觉特性,通过具体的案例,对傩面具的图式语言进行设计再造,力求把傩文化优秀的形式美元素应用在现代设计之中,让生活中的人们真正体会到傩面具的艺术魅力,从而达到传统文化“活化”的目的。

笔者创建的数字化傩堂戏面具

后记

傩文化对于我这个来自于武陵山地的人来说并不陌生,甚至还有一种亲切的感觉,它是我曾经的年少记忆。工作以来,多少次都曾使我有进行这项研究的欲望,但限于各方面的原因,这一愿望一直没能实现,主要是觉得自己多年以来,都是在从事艺术设计方面的实践工作,在人类学、民族学、民俗学、宗教学等方面的知识储备不够,这使我一直不敢轻易触碰这一领域。

不过,好在于我有对于傩文化直观且深的记忆,这个记忆促使着我近年来一直在做与这方面相关的功课,其目的是希望有朝一日能对傩文化有更深入的研究。

随着时机的慢慢成熟,2017年,我抱着侥幸的心态申报了国家社科金一般项目,却不曾想到有幸获批,我想,这或许是一直以来种下的因而结下的果,也促使我有了进行这一项研究的信心。

从项目获批至现在,回想起春节期间与课题组成员从贵阳租车去贵州安顺做田野考察,又回想起自己赶乘巴士辗转于贵州德江、铜仁等地,暑期开车千里奔袭巴蜀、甘南、江西等地,这些时日至今仍历历在目,有感慨更觉得有所值!

作者在德江观看傩堂戏表演

课题考察期间,我有幸结识了全国各地的许多傩雕工艺师,正是他们孜孜不倦的艺术追求,才使傩面具这一艺术形式一直保持着旺盛的生命力。在安顺考察期间,傩雕工艺大师秦发忠先生,不仅乐于接受我的采访,更是在他家里一住宿就是好些天。

傩雕师傅在为面具上色

在甘南的调研期间,高原的风土人情和地貌让我感受到不一样的西北风情,拉卜楞寺傩面具的精巧让我深深折服,我着迷于“羌姆”神秘的造型,更乐于体验“池哥昼”的原始和粗犷。

江西婺源、南丰好客的朋友不仅能提供赣傩的许多资料,更有丰产的蜜桔让我流连忘返。正是有了这些朋友的鼎力相助,才积累了难得的第一手资料。

琳琅满目的傩雕工具

课题写作期间,从田野考察到伏案写作,我发现以前的许多知识储备都还停留在感性层面,面对古老的傩文化,我深感到此次写作的困难,这促使我阅读了大量的前人成果,有很多老师已是傩文化研究的泰斗,是我内心崇敬的师长,也有部分是如我一样傩文化研究的新鲜血液,这些研究或是从文化史的角度出发,也间或有从非遗的视点来展开,多样化的研究成果使我获益匪浅。我想,如果不是这些前人们诸多的积累,我的研究是很难如期地进行下去的!

在课题成果即将付梓之际,我深感自身学识之浅薄,成果还有很多不尽人意之处,在此恳请专家们不吝指正,促我进步!