中国傩戏学研究会湖南省新化县研究基地主要研究对象为“梅山傩戏”。其主要保存于湖南中部的古“梅山峒”核心区域,即今天的新化、安化、涟源、隆回和等县(市);主要特色为以先秦“兵主”蚩尤为傩祖,以当地“地主”与家族“家主”为享祭主神,以祭祀“家主”“地主”的傩仪“唱太公”为主要叙事场景,以巫傩艺师(俗称师公)为主要演员,以家居堂屋为舞台,以傩面为主、辅之以法器与日常生产生活器具为道具,以祖先的物质和人口两大主要生产活动为内容,以方言与民歌并辅之以肢体语言为表达工具,“祖先、傩神、师公”三位一体的叙事手段,自编自演,以表达民众“祭祖祈福”的心理诉求。

新化位于湖南省中部,沅湘之间、雪峰山东麓,资江自西南往东北贯穿全境;为中华人文三始祖之一蚩尤的世居地,史前至夏商时期为“三苗集团之本部”,周时属楚国,自秦汉时代起,不与中国通,被称为武陵蛮,隋唐时称为莫瑶,唐宋时被称为梅山峒蛮。北宋开梅,在古梅山核心地域置新化安化两县,分别隶属邵州潭州。置县后,历代都有土著外迁,成为当代西南苗瑶诸族的祖源之一。

因其独特的历史和地缘背景,形成了相对独立的文化生态,保存着独特的梅山文化。新化被国家有关部门授予“全国武术之乡”、“中国梅山文化艺术之乡”、“中国蚩尤故里文化之乡”、“中国山歌艺术之乡”、“中华诗词之乡”、“中国民间文化艺术之乡”等称号。新化山歌、梅山武术分别于2008年和2014年成功申报为国家级非物质文化遗产保护项目。

新化傩戏属梅山巫傩文化,起源于蚩尤九黎时期,主要内容为向以蚩尤为首的历代祖先表述自己的诉求。自战国至唐代,梅山地区古傩盛行。开梅以前梅山古傩保存相对独立完整,是带表演性的祭祀仪式,宋人记述为“木鬼戏面”。开梅后,特别是明代以后,吸纳中原和华东傩文化元素,流变为有独立剧目的梅山傩戏,同时,傩仪、傩歌、傩舞、傩艺也得到相应的发展。后来由于战争的影响,梅山蛮夷在明、清两朝大量向两广、云贵和四川迁徙,梅山傩文化同样影响到新迁地址,乃至东南亚和欧美各国。如现在贵州的屯堡戏,即由梅山傩戏随军落地演变而成;在广西的恭城、金秀等地发现的“梅山图”有许多关于傩堂戏的表演内容,在法国发现的“梅山36硐念”中反映出,迁徙到法国的梅山移民中的师公死了,其灵魂亦要回归梅山法院。

新化现存巫傩事相,主要有傩面、傩仪、傩祭、傩歌、傩舞、傩技、傩戏等项。主要保存在大宫和会(俗称和娘娘)、送天曹、抛牌过度、和梅山、和坛、还都猖愿、接娘娘、等大型傩事活动中。傩面为木雕,角色有12类:土地公、土地婆,开山小鬼,挖路郎君,修路郎君,报福郎君,锯匠,架桥郎君,大法师公,萧师公,和尚,判官。现存的傩戏剧目至少有25个剧目:《起猖》《报信》《开硐》《开山》《挖路》《砍路》《引路》《修路》《焚路》《扫路》《伐木架桥》《和尚》《上五台山》《大法师公》《萧师公》《邓师公》《耕田种地》《土地》《接仙娘成坛变硐》《判官》《养育》《竹筶二郎君》《先锋》《三峒梅山》《应兆郎君》。

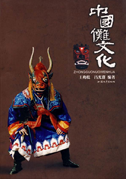

新化傩表演

县委、县政府高度重视傩文化的保护开发。梅山傩戏在原新化析出的冷江市成功申报为国家级非遗,经文化部同意作为中国傩戏子项目已纳入世界非物质文化遗产预备名录,新化傩戏《捉猫公》2016年列为市级非物质文化遗产名录,正在积极申报省级遗产名录。十年多来,新化傩戏参加国内各类博览会上百次,2006年7月,中法合作项目《湘中宗教与乡土社会》学术研讨会,会上表演了本地傩戏《搬开山》、《傩头狮子舞》等节目。其原生性受到与会学者的肯定。2007年8月,由中国民协、省文联和我县人民政府共同举办的中国第四届梅山文化学术研讨会在我县举行。与会200余人观看了《还都猖愿》、《傩头狮子舞》等节目。

日本广田律子等13名学者来我县专题考察梅山傩文化,在水车、洋溪、维山等地观看了《搬开山》、《扫路》、《架桥》、《挖路》、《还都猖》、《搬六娘》、《翻杆》、《傩舞》、《上刀山》等节目,并制作了专题片在日本放映。中央电视台七频道、省红网、湖南卫视等都做过新化傩戏的专题节目。2014年傩戏《卖车线》在中国广东旅游博览会新化县旅游推介会上表演,傩仪《接天霄》应邀赴香港表演等。2014年组织全县傩戏调演,演出傩事剧目73个,其中傩戏43个、傩仪23个、傩技7个。研究成果《上梅广阐宫傩事》、《蚩尤故里——古梅山文化遗产精萃》、《梅山蚩尤——南楚根脉、湖湘精魂》、《大梅山研究》(上下卷)、《梅山巫傩手诀》、《家主与地主》相继出版。大熊山景区“蚩尤屋场”大型傩文化园于2016年建成开园,并在中国傩学会的指导之下,举办了中国湖南(新化)国际傩文化学术研讨会暨大梅山傩戏交流展。

中国湖南(新化)国际傩文化学术研讨会

2025-11-06